合同会社設立の流れ・手順を解説!設立に時間をかけたくない人は代行がおすすめ!

合同会社は「LCC]とも言われ、会社設立コストも安価な事から近年は株式会社に次いで会社設立数の多い会社形態です。

手続きも簡単で、会社設立freeeといったツールを利用したり、オススメはしませんがご自分で書類作成し手続きする事も十分可能です。

今回は、合同会社の設立する流れややり方。準備するものについて解説します。

この内容に関連して合同会社と株式会社を比較したいという方は「設立するなら合同会社と株式会社どちらがいいか?メリット、デメリットを比較してみた」をご覧ください。

【このページの目次】

合同会社を設立する時の流れ

・書類作成前の準備から法務局の申請(合同会社設立)まで

・法務局完了後にやる事

事前に検討・段取りしておく事

・役員報酬がいつから受け取れるか

・社会保険にはいつから加入するか

・インボイス登録はするか

・生活費のうち会社の経費になる物を確認する

・会社運営に必要な経費を把握する

・口座開設の目途を確認する

会社の基本情報を決定する

・会社名

・事業目的

・本店所在地

・資本金

・出資者とそれぞれの出資額

・役員構成

・会計年度

合同会社設立申請までの流れ

・合同会社設立に必要な費用

・合同会社の実印を用意する

・自分で書類を作成する

・書類を作成するFreee

・資本金の払い込みを行う

・本店所在地を管轄する法務局に申請書を提出

・専門家に依頼してもいい

合同会社設立後に必要な手続き

・法務局で控え書類を取得する

・法人設立届一式を行う

・法人口座とクレジットカードの作成を行う

・役員報酬を決める

・年金事務所で社会保険の手続きを行う

・従業員が要る場合は労災・雇用保険の手続きを行う

まとめ

合同会社を設立する時の流れ

書類作成前の準備から法務局の申請(合同会社設立)まで

合同会社を設立する時の流れは以下のとおりです。

①事前に検討・段取りしておく事を確認する

②会社の基本情報を決定する

③申請書類などを作成する

④資本金の払い込みを行う

⑤法務局に必要な書類を提出する

書類作成前の準備から法務局の申請までの流れです。法務局に申請した日が会社設立日となるので、法務局に申請した時点でめでたく会社設立完了です。

法務局完了後にやる事

法務局に合同会社を設立申請すれば合同会社を無事設立完了です。その後、税務署や年金事務所といった関係各所に申請を行い、法人口座の作成を行います。

①法務局の作業が完了したら登記簿謄本等控え書類を取得

②必要な届出を税務署へ行う

③法人口座開設を行う

④法人のクレジットカード作成を行う

⑤役員報酬を決める

⑥年金事務所で社会保険の手続きを行う

ここまでやればあとは売上を上げて利益を出すだけです!

関連リンク

この記事の目次に戻る場合はこちら

このページの目次に戻る

事前に検討・段取りしておく事

まず、合同会社をご自分で設立するにあたって、我々専門家が事前にお客様と確認する事項のうち、代表的なものをピックアプして解説をさせていただきます。

主に会社の売上や発生してくる経費の簡単な試算や、会社設立する際に準備しておいた方が望ましい事を列挙しています。初めて起業するという方は是非参考にして下さいね。

役員報酬がいつから受け取れるか

合同会社を設立すると、会社から役員報酬を受け取るという形になります。この役員報酬ですが、税務上厳しいルールがあり基本的に年1回しか変更できず1度決めたら支給し続けなければいけません。

このように制限がある役員報酬ですが、金額は別に月額0円でも100万円でも構いません。ただ、一度決めたら次の年の決算まで変更できないよというだけです。

創業期においては「売上の状況を見て会社設立後半年は役員報酬を受け取れない」といった方も多いのではないでしょうか。こういった方は注意が必要です。

先ほど役員報酬は1年に1回しか変更できないと申し上げました。つまり「合同会社を設立したらその月若しくは翌月から役員報酬を支給して、変更できるのは次の決算の時」になります。

こういったケースですと

α1年目は役員報酬は0円にして次の年度から役員報酬を支給する

β役員報酬を受け取れるようになる金額を1年間で均す

こういった調整が必要になります。

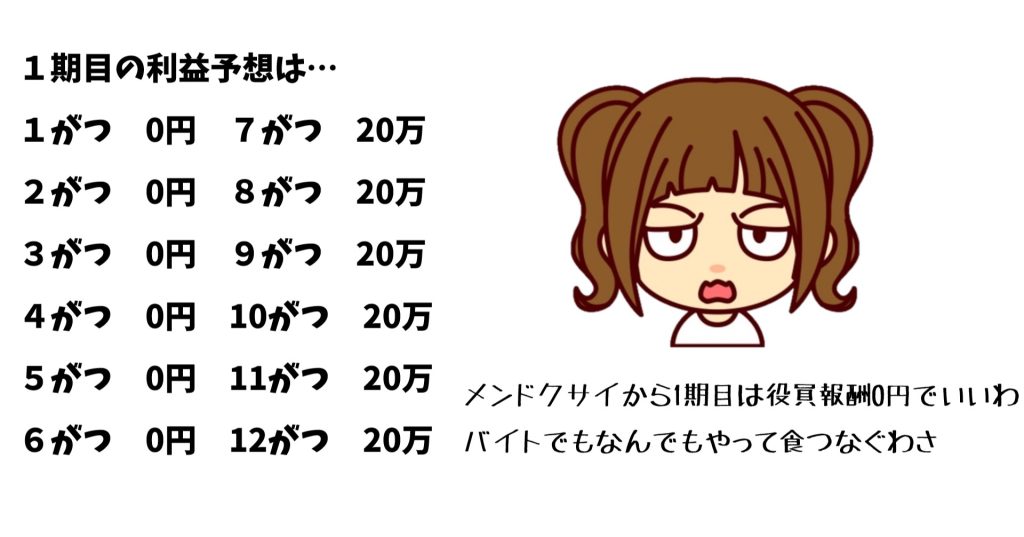

1月に合同会社を設立して、売上利益が発生するのが7月といった場合。一つのパターンとして、会社設立1年目の役員報酬を0円にする方法があります。

役員報酬が0円ですので、設立した合同会社からの生活費を受け取る事はできませんが、会社の役員となっても別に仕事をするのは問題ありません。

バイトでもしながら1年目は食つないで事業の土台を作る!こういったやり方をしている起業家さんは多いです。

次に、年間の利益予想額を均して役員報酬を設定する場合です。1月~6月は売上利益はありませんが、7月~12月で120万円利益が立つ見込みだとします。

この場合、最初は赤字になってしまいますが、1月から役員報酬を10万円と設定しておけば、役員報酬は年間120万円。1年度で見たらトータルは利益とトントンになります。

このように、1年間トータルで見てどの程度受け取れるかという形で調整する人もいます。但し、現実には資本金が少ないと売上が入ってくるまで役員報酬を支給できない方が多いです。

これらはあくまで一例ですが、役員報酬をどう受け取るか(当初はアルバイトを併用するか、会社一本で行くか等)否かを考えて会社の運営方針を事前に決めておくといいでしょう。

せっかく合同会社を設立しても生活がままならないとしょうがないですからね。

お客様の状況によりどのように対応すればいいかはケースバイケースですので、この辺りはが不安であれば専門家に合同会社会社設立を依頼するようにしましょう。

関連リンク

役員報酬は受け取れない時も税金が発生します…その注意点の解説です

役員報酬は払えない時でも所得税と社会保険料を支払う必要がある件

役員報酬の決め方や注意点の解説はコチラ

会社設立後の役員報酬の決め方と注意する事

社会保険にはいつから加入するか

設立した合同会社から役員報酬を受け取る場合、社会保険に加入しなければいけません。この社会保険料がめちゃくちゃ高くて創業当初から永遠に起業家を苦しめます。

役員報酬30万円の場合(地域年齢により多少異なります)この程度です。

| 役員報酬30万円の場合 | 役員報酬から引く金額 | 会社が上乗せする金額 | 合計額 |

| 金額 | 43,935円 | 43,935円 | 87,870円 |

よく問合せで「会社設立後は社会保険に加入しなければいけないの?」という質問を受けますが、もちろん加入しなければいけません。が、未加入のお客様が多いのは事実です。

社会保険に未加入業者の実態は「未加入業者と語る社会保険のリアル」を参考にして下さい。

我々も「社会保険は義務です」と起業相談の時は言いますが、加入するのはお客様なので「義務である社会保険に加入できるように頑張りましょう」となってしまうのが現実です。

社会保険料を試算してみて、難しいようであればまずは個人事業主として起業するのもいいでしょう。

とはいえ、取引先に言われて無理に法人化するという方もいますよね。合同会社は特に多いです。年金事務所から催促は来ますが、売上目標を立てて早めに社会保険に加入できるようにしましょう。

一番ダメなのは社会保険料の負担額を頭に入れず「安易に法人化」したり、全然売上が足りないのに「安易に社会保険に加入する」事です。食えなくなるので、試算して冷静に判断しましょう。

関連リンク

社会保険未加入業者の実態特集はコチラ

未加入業者と語る社会保険のリアル

インボイス登録はするか

令和5年10月より始まったインボイス制度。これにより、「BtoBの事業者はインボイス登録(消費税を払う)」しないと取引先(売上先)に税金を負担させる事になってしまいました。

インボイス登録が無い場合

| 売上先が事業者(BtoB) | 売上先が一般の方(BtoC) |

| 相手の税金が増える | 関係無し |

簡単にまとめると上の図のようになります。建設業や運送業のように取引先が事業者の場合は注意ですね。一方、町のパン屋さんのように一般の方が顧客の場合は気にしなくて大丈夫なケースが多いです。

ご自分の商流によって、どのように対応するか検討をしましょう。また、消費税額はかなり大きいので事前にしっかり自社の目安金額を把握するようにしてくださいね。

関連リンク

ボリュームはありますが消費税についてはコチラをご覧ください。

起業家が知っておくべき消費税の話

生活費のうち会社の経費になる物を確認する

毎日発生する生活費の内、仕事に関係するものは会社の経費にする事ができます。会社設立を検討したらせっかくなので事前に「どのようなもの」が「幾ら」経費にできるか確認をしましょう。

どういったものが経費にできるかですが、「仕事に少しでも使っていれば」大丈夫です。例えば自宅で事務仕事をする場合「自宅の家賃や管理費」「電気代」「水道代」の一部は仕事に使っています。

代表的なものでいうと以下のような物があります。

| 自宅の家賃 | 事務所使用分を大体〇%という形で経費 |

| 自宅の固定資産税 | 事務所使用分を大体〇%という形で経費 |

| 自家用車のガソリン代 | 仕事で移動した分は経費でOK。大体〇%という形か、区別できるなら仕事分100%経費 |

| 自家用車の保険代 | 仕事で使用する割合を大体〇%という形で経費 |

| 自宅の電話代 | 仕事で使用する割合を大体〇%という形で経費 |

| 自宅の家具(仕事プライベート兼用) | 仕事で使用する割合を大体〇%という形で経費 |

| 自宅の家具(仕事専用) | 100%経費 |

みなさん自宅でパソコンを使って会社の仕事くらいされるでしょうから、自宅の家賃や水道光熱費といった経費は殆どの方が対象になると思います。

その他の経費については、業種や会社によって実態が異なるので経費にして大丈夫かどうかは個々で異なります。しっかり勉強するか税理士さんと打合せして検討する必要があります。

大事なのは生活費にも会社の経費になる物があると把握して会社で経費精算をする。それにより役員報酬を下げる事ができます。結果、創業時に大きな負担となる社会保険料を下げる事ができます。

会社運営に必要な経費を把握する

ここまで会社を運営するのに毎月幾らの経費が掛かるかを計算してきました。

〇役員報酬

〇社会保険料

〇インボイスの消費税

〇生活費の経費計上分

この他にも最低限でいえば

〇税理士費用年間約20万円

〇赤字でもかかる法人税7万円

これらの経費は絶対発生します。

仕事内容によっ倉庫家賃がかかる会社もあれば、移動交通費がかさむ会社もあるでしょう。しっかり整理して、毎月の売上目標を会社設立前に立てるようにしましょう。

最初から儲かる会社はいいですが、殆どの会社は創業当初は苦労しますから、安定して会社経営を進めるために検討しておきたいですね。分からない方は専門家に相談すると安心です。

口座開設の目途を確認する

合同会社を設立する事を決めたら口座開設の目途を確認しておきましょう。法人の銀行口座開設は「ネットバンキングは3日程度」「一般の銀行は3週間程度」になります。

会社設立の申請後、法務局の作業が完了(申請から7営業日程度が目途)してから銀行口座の申請が出来るので

ネットバンキングの場合

会社設立申請してから3日程度

一般の銀行の場合

会社設立申請してから2~3週間程度

目安としてこの程度の期間を見ておく必要があります。ネットバンキングの場合は、審査で不備があるともう少し期間が延びるので注意が必要です。

個人事業主から合同会社を設立しての法人成りの場合、顧客の振込作業に影響がでますから事前に大まかな口座開設の時期を確認しておいて、顧客に伝えておくとスムーズです。

関連リンク

この記事の目次に戻る場合はこちら

このページの目次に戻る

会社の基本情報を決定する

会社名

まずは会社名を決めましょう。会社名の事を正確には「商号」と言ったりします。会社名を決める時の注意点としては「同業他社に似た名前がない事」を事前にチェックしましょう。

一例で言うと経理事務代行業者「株式会社経理部(けいりぶ)」と「KRIB株式会社(ケイリブ)」この2社。似たような名前で同じ業種。これで裁判沙汰になりました。

Google検索程度でもいいので、インターネット集客をするなら全国。地域密着で行くならその地域。それぞれリサーチするようにしましょう。

また、会社名に使える記号には制限があるので注意しましょう。会社名の前か後には必ず「合同会社」をつける必要がある事にも留意してください。

関連リンク

会社名を決める時の詳細はコチラをご確認ください

会社設立時に注意すべき会社名の決め方

事業目的

会社の事業目的を決めます。

当会社は次の事業を行う事を目的とする。

1.建設業

2.軽貨物運送業

3.古物商

4.通信販売業務

こういったものです。

会社の事業目的に記載されていないと事業を行っていると「銀行融資を受けられない」「許認可を取得できない」こういった不都合が出て来たりします。

逆に言えば銀行や許認可が絡まなければ、税務署に対して売上として計上していればあまり問題となる事はありません。ですが、後から追加すると費用が発生します。

ですので、会社設立時にやりそうな事業は列挙しておきたいですね。ただし、最近は銀行口座開設が難しくなっていて、やりもしない事業を列挙していると口座開設を断られる事もあります。

会社設立してから3年程度でやりそうな事業までを記載しておくのが一般的です。これくらいであれば銀行に対して説明がつくので、口座開設の際に断られるきっかけになる事も少ないです。

関連リンク

会社の事業目的の決め方はコチラの記事をご覧ください

会社設立時に定款に記載する事業目的の注意点

え?こんな理由で作れないの?事業目的が原因で銀行口座を断られた事例

解体工事業の会社設立時の事業目的を決める際の注意点

本店所在地

本店所在地とは会社の本拠地の事です。「同じ住所に同じ会社名でなければ登記はできる」ので、基本的には自由にどこでも本店所在地にして大丈夫です。

ただし「会社の本店登記をした場所には営業のダイレクトメールが山ほど来る」ので注意が必要です。だまって会社の本店にしてもポストを見られると直ぐにバレてしまいます。

創業当初は自宅や実家を本店にする方も多いです。気にしない方は良いですが、会社の本店は公開されるのでプライベートを隠さなければいけない方は注意です。

本店は銀行口座開設に大きく影響します。近年流行っているレンタルオフィスは店舗がある一般の銀行はそれを理由に断る事が多いです。一方、自宅や実家の場合口座開設しやすい傾向にあります。

関連リンク

本店所在地の決め方はコチラの記事をご覧ください

会社設立の本店所在地を決める時の注意事項

資本金

会社の資本金は1円以上であれば幾らに設定しても合同会社を設立する事は可能です。100万円でも500万円でも構いません。ただ、決める場合に何点か注意事項があります。

【資本金1,000万円未満にする】

資本金を1,000万円以上にすると1年目から消費税を払う必要があります。また、資本金1,000万円を超えると法人住民税均等割りも上がるので、税金の観点から「1,000万円未満」にしましょう。

【取引先に影響が出ない額】

資本金を少ない金額にした場合、取引先と現金取引しかしてもらえない可能性があります。資本金1円の会社に100万円の掛けはできないのです。心配なら取引先に目安の資本金額を確認しましょう。

【無理に大きな金額にしない】

資本金とした金額はあくまで会社のお金になります。会社のお金を社長の私用に使ってしまうと決算書で分かるので、お金も借りにくいし税務署も目をつけてきます。無理をしない金額にしましょう。

【許認可に注意】

事業を営むに際し許認可が必要な場合がある方もいるでしょう。この時に「資本金が〇円以上でなければ許可がおりない」という場合があります。こういった場合は許可基準を満たすようにして下さいね。

主な注意点は以上のとおりです。あとは自分のキャラクターにあえば幾らでもいいでしょう。私の場合は少なくても「僕お金無いんですよねw」でみんな可愛がってくれるので少額でOKだったりします。

関連リンク

会社の資本金の決め方はコチラの記事をご覧ください

会社設立時の資本金の決め方と注意点

出資者とそれぞれの出資額

出資者の事を合同会社では「社員」といいます。出資者は全員、定款に住所と氏名、出資額を記載する必要があります。実は出資だけでは、定款に住所氏名が載りますが登記簿謄本には載りません。

後述します業務執行社員(役員)に就任しない限り、登記簿謄本で公開されないので「表に名前を出したくない方は社員(出資者)だけ」でとどまるのもいいかもしれません。

とはいえ、信用金庫や地銀から融資を受ける際は定款の提出を求められ出資者のチェックをされます。なので過去に借金を踏み倒したといった何か傷がある方を出資者にするのは辞めた方がいいケースがあります。

許認可も絡みます。刑事罰を受けて〇年以上経過していない方が出資者でいると許可が出ない等。過去に傷がある方は大体正確な時期を忘れていたりするので、怪しい場合は外れた方がいいです。

役員構成

合同会社は、社員(出資者)の中から業務執行社員(役員)を選び、そこから代表社員(社長)を決めるのが一般的です。1人で設立する場合は社員、業務執行社員、代表社員を兼ねる事になります。

代表社員は複数人なる事もできるのですが、実務上契約する時に相手方が混乱したりするので1人に決める事が多いです。その他注意点は社員の時と同じく過去に何か傷がある方は要注意しましょう。

会計年度

会計年度とは、会社の決算の計算期間の事です。年度の最後の月(決算月)は何月でもいいですが、基本的に12カ月以内になるように決めます。

会計年度を決める際殆どの方が1年目から12か月間にするように決めます。7月に会社設立したら7月から翌年6月までの12カ月というような形です。

別に7月に設立して同年の12月を決算にしてもいいのですが、「消費税の免税期間が短くなる可能性がある」「決算が早くくるので税理士費用が勿体ない」といったっ金銭的理由があります。

注意して頂きたいのが「会社設立直後半年間の売上と人件費がそれぞれ1,000万円を超える会社」この場合だけは最初の事業年度は7カ月にして下さい。でないと消費税で損する可能性があります。

よくわからないという方は専門家に相談して会社設立するようにして下さい。

関連リンク

この記事の目次に戻る場合はこちら

このページの目次に戻る

申請書類等を作成する

合同会社設立に必要な費用

合同会社を設立するには「自分で書類を作成する」「会社設Freeeといったツールを利用する」「専門家に依頼する」と3パターンの方法があります。それぞれの費用は下記の通りです。

| 全部自分で | 会社設立Freee | J.J.works行政書士事務所 | |

| 法務局の登録免許税 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 |

| 定款印紙代 | 40,000円 | 0円 | 0円 |

| 手数料 | 0円 | 5,000円 | 49,500円 |

| 合計 | 100,000円 | 65,000円 | 109,500円 |

合同会社を設立する際、電子定款で会社設立をしないと「紙定款では4万円の印紙税が発生」してしまいます。電子定款は専用のソフトを用意しなければならず、一般の方が作成するのは勿体無いです。

ですので、合同会社を設立する際は「安く済ませるなら会社設立Freee」か「相談しながら進めたいなら専門家に依頼」の2択以外は選択肢として無いと思います。

定款印紙代4万円がかかっても自分で書類を作って会社を設立したい!という方は構いませんが、作成する書類の内容もそんな大したものではないので時間が勿体ないと思います。

合同会社の実印を用意する

合同会社の実印を作成します。よく会社印3本セットなどが販売しておりますが、合同会社の設立は実印が1本あれば問題なく手続きをする事が可能です。

実印は「1cm以上3cm以内の正方形に収まるサイズ」であれば「形や刻印内容は何でも大丈夫」です。たまに個人事業主時代の印鑑を会社の実印として登録している方もいらっしゃいます。

極論、キティちゃんの形をした印鑑でも大きささえ問題なければ会社の実印として登録が出来てしまいます。が、銀行の審査の時に印鑑変更してと言われる事があるようです。

やはり普通の会社名を入れるのがいいですね。

また、シャチハタやゴム印などは、経年劣化で印面が変形する可能性があるので認められません。普通の木製の印鑑であれば問題ないでしょう。

自分で書類を作成する

前述した合同会社設立費用の説明で費用対効果で考えると自分で書類を作成して合同会社を設立するのは勿体ないという趣旨を申し上げましたが、一応方法を解説します。

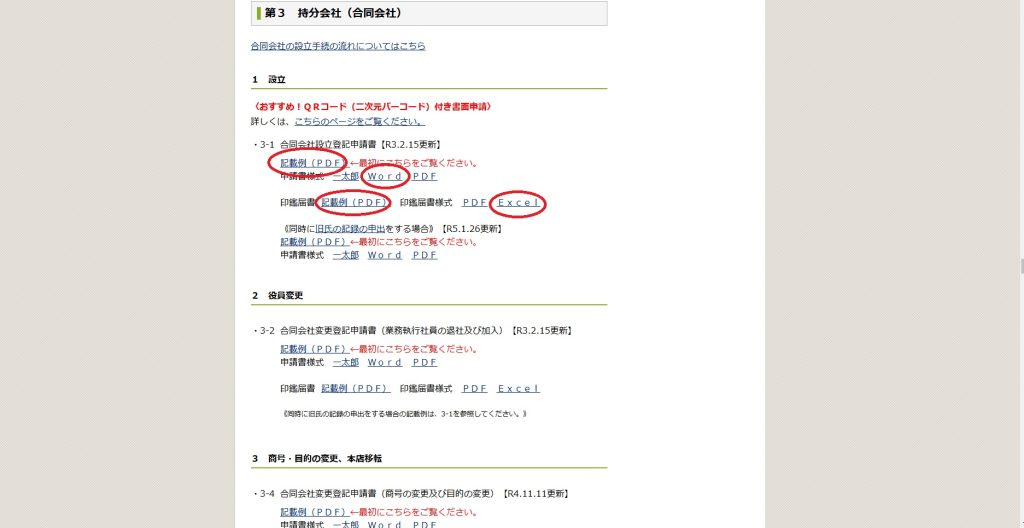

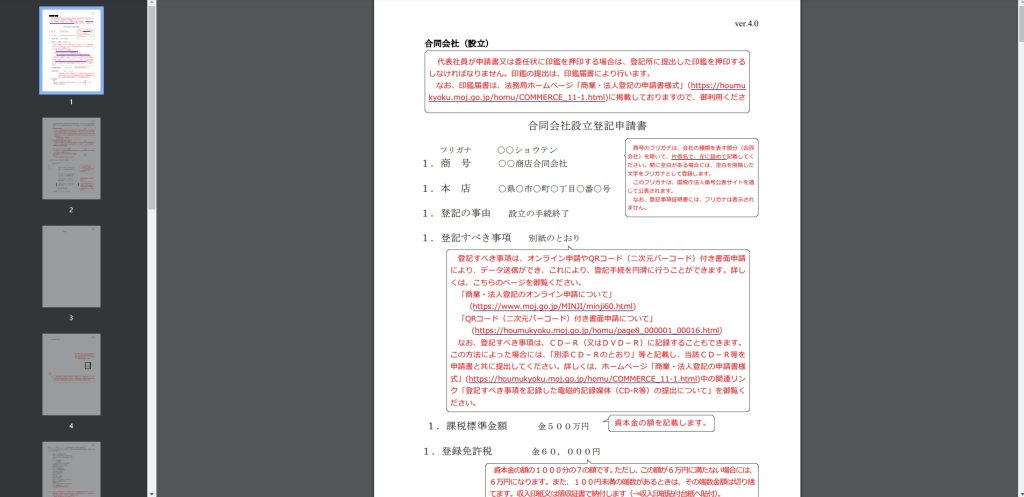

まずパソコンとプリンターを用意してください。書式は法務局の商業・法人登記の申請書様式というページでダウンロード可能です。

合同会社設立申請書の記載例とword、印鑑改定届出書の記載例とExcelをダウンロードしましょう。

記載例を確認するとこのように細かく説明がついていますので、これらを確認しながら先ほど決めた会社の基本情報を記載しながら書類を作成します。

1人で設立する合同会社の場合以下の書類を作成してください。

①合同会社設立登記申請書

②別紙

③定款

④設立時代表社員の就任承諾書

⑤払込みがあったことを証する書面

⑥資本金の額の計上に関する代表社員の証明書

⑦印鑑改定届出書

登記申請書の添付書類にはこれらの書類以外は不要となります。捺印する印鑑は「①~⑥」は全て会社の実印で結構です。「⑦」は会社の実印と代表者の実印を押印する形になります。

記載例を見て分かりにくい箇所があるのであれば、事前に法務局で電話で相談するか、相談予約をして書類をチェックしてもらうようにするといいでしょう。

会社設立Freeeを使って作成する

上記の方法で難しいようであれば、会社設立Freeeを使ってみましょう。簡単な入力フォームに沿って書類を作成すればいいだけなので、初めてでも簡単です。

スマートフォンからPDFデータを印刷できる方であれば、パソコンを使わずともスマートフォンだけで書類が作成完了します。捺印場所も見本が出てくるので一目で分かります。

書類作成が楽なうえ、5,000円の手数料を払えば電子定款も作成してくれるので、40,000円の定款印紙代も浮いてコストパフォーマンスはかなり高いです。

関連リンク

会社設立Freeeの操作感はコチラ

会社設立の手続きが超絶簡単、会社設立Freee使ってみた

資本金の払い込みをする

書類の作成が終わったら次に資本金の払い込みをして下さい。法人口座がまだ無いので資本金は出資者(代表社員がわかりやすい)の口座に全員分行ってください。

次に「通帳の表紙」「通帳を開いて1ページ目」「振込内容が分かるページ」をそれぞれコピーして払込みがあったことを証する書面」にホッチキス止めします。割り印もしてくださいね。

本店所在地を管轄する法務局に申請書を提出

最後に作成した書類一式をもって本店所在地を管轄する法務局に申請書を提出すれば手続き完了です!書類は以下の通りに整理しておくといいでしょう。

1.登記申請書

2.定款(電子の場合CD-R)

3.代表社員、本店所在地及び資本金決定書

4.代表社員の就任承諾書

5.払込みがあったことを証する書面

6.資本金の額の計上に関する代表社員の証明書

7.印鑑改定届出書

8.代表社員の印鑑証明書原本

複数枚になる書類は、ホッチキスで止めて割り印をして下さい。法務局に申請書を持って行く際は会社実印と個人実印を持参すると良いでしょう。間違えていてもその場で訂正できるので便利です。

提出する法務局は「商業登記 法務局 ○○(本店所在地)」という形で検索してみてください。提出から1週間程度で問題無ければ会社設立手続き完了です。

会社設立日は法務局に書類を提出した日になります。ですので、土日祝は会社の設立日にする事はできません。せっかくですから縁起のいい日に法務局へ提出したいですね。

専門家に依頼するのもいい

これまでご自分で合同会社を設立する流れを解説してきましたが、専門家に依頼するのもいいと思います。料金的には会社設立Freeeといったツールを利用するのがメリットが大きいです。

とはいえ専門家に依頼する場合、ご自分で会社設立した時と殆ど料金は変わりませんし、一緒に会社の基本情報を考えれば後の手間は殆どありません。

また、事前に検討する事項などは全てアドバイスしてもらえるというメリットも大きいでしょう。思わぬ落とし穴もあったりするので、よければ検討してみてくださいね。

関連リンク

この記事の目次に戻る場合はこちら

このページの目次に戻る

合同会社設立後に必要な手続き

法務局で控え書類を取得する

法務局に会社設立申請を行って1週間程度経過したら、申請書を提出した法務局に登記作業が完了しているか電話で確認しましょう。提出した際に受け取った受付番号があればスムーズです。

無事完了していたら提出した法務局に向かいます。

「持ち物」

〇会社の実印

〇印鑑カード交付申請書

※無ければ法務局で作成可能

こちらを持参して

〇会社の印鑑カード

〇会社の登記簿謄本

〇会社の印鑑証明書

これらを取得します。

会社の印鑑カードは、会社の印鑑証明書を発行するに際して必要になる大事な物です。一度発行してしまえば、これを使って全国どこの法務局でも印鑑証明書や登記簿謄本を簡単に取得できます。

登記簿謄本と印鑑証明書は色々な手続きで使用しますので、複数枚取得するといいでしょう。登記簿謄本は「税務署の設立届」「社会保険加入手続き」「銀行口座開設」で5通は使うと思います。

印鑑証明書は「銀行口座開設」で必ず使用します。こちらも併せて複数枚取得するようにしましょう。

法人設立届一式を行う

会社の登記が完了したら、会社の所在地を管轄する「税務署」「県税事務所(都税事務所)」「市役所」へ会社設立した旨の届出を行う必要があります。

書式はインターネットでダウンロードできますし、必要書類を持参すれば各窓口で提出も可能です。会社設立Freeeでしたら自動で作成、J.J.works行政書士事務所であれば提携税理士が提出済みです。

【管轄の税務署に提出する書類】

〇登記簿謄本

〇定款

〇法人設立届

〇青色申告の承認申請書

〇給与支払い事務所等の開設届

【管轄の県税事務所(都税事務所)に提出する書類】

〇登記簿謄本

〇定款

〇法人設立届

【管轄の市役所に提出する書類】

〇登記簿謄本

〇定款

〇法人設立届

提出する書式や雛形は自治体によって異なりますので、事前に各自治体に連絡した確認をするようにして下さい。

関連リンク

会社設立後の手続き先や書式はコチラから

会社設立後必要になる手続きの書式&提出先【まとめ】

法人口座とクレジットカードの作成を行う

法人設立の届出が完了したら、次は法人口座の開設申し込みをしましょう。ネットバンキングであれば3日程度、店舗がある一般の銀行であれば2~3週間程度審査に時間が必要です。

ネットバンキングは便利ですが「保証協会付創業融資に対応していない」「一部引き落とし手続きができない支払いがある」というデメリットもあります。

一方、一般の銀行であればそういった事はありません。ネットバンキング一つと一般の銀行を一つ。最低限これだけ銀行口座を持っておくと便利です。

また、併せて法人のクレジットカードを作成しておくといいでしょう。今はカードでサブスクの支払い等も増えてきているので、早めに作成して経理処理を楽にしましょう。

役員報酬を決める

事前に検討していた役員報酬の金額を、会社設立手続きが完了したら最終的に決定します。ちなみに、役員報酬を決定しても特に税務署に提出する書類はありません。

社会保険料は高いので注意して役員報酬の金額を決めましょう。役員報酬は一度決めてしまうと次の決算まで変更できないので、受取れないという時も社会保険は発生しますからね。

年金事務所で社会保険の手続きを行う

会社設立したら5日以内に社会保険の加入手続き書類を提出しなければならないと決まっています。実際は期限を守れなくても問題ありません。なるはやでやれば大丈夫です。

【持ち物】

会社の印鑑

登記簿謄本

自分と扶養家族のマイナンバーが分かるもの

自分と扶養家族の年金番号がわかるもの

こちらを管轄の年金事務所に持参するようにしてください。持って行くと年金事務所で手取り足取り教えて貰えるので、事前に決めておいた役員報酬で社会保険に加入しましょう。

従業員がいる場合は労災・雇用保険の手続きを行う

会社設立後に従業員を雇う場合、労働保険(労災保険・雇用保険)の手続きを行う必要があります。まず労働基準監督署で労災保険に加入し、その後ハローワークで雇用保険に加入するという流れです。

労働基準監督署とハローワークはそれぞれ管轄があるので、事前に調べる必要があります。労災保険と雇用保険の手続きはこれまでと違い計算などもあり複雑なので、役所に通いながら作成しましょう。

関連リンク

まとめ

いかがでしょうか?今回は合同会社を自分で設立する流れについて、合同会社設立前から設立後にやらなければならない事を大まかに説明させて頂きました。

会社を設立する書類を作成したり、その後の手続き自体は難しくありません。自分で全てやるよりは「会社設立Freee」といったツールを利用するのが費用が安くつきます。

また、手続きは頑張ってもできますが、大事なのは「事前に確認検討する事」で解説したような合同会社設立後に影響が出るような事をしっかり考える事も大事です。

よく分からない、不安だという方は是非J.J.works行政書士事務所へお問合せ下さいませ。

関連リンク

この記事の目次に戻る場合はこちら

このページの目次に戻る

会社設立や融資、経理に関するご相談はJ.J,worksへ!

会社設立はお任せ下さい!

会社設立するなら千葉県船橋市のJ.J.works行政書士事務所へお任せ下さい!J.J.works行政書士事務所は49,500円(税込)の手数料で会社設立から銀行口座解説までサポート致します!

手続き的なご相談だけでなく、ご自分の会社の場合どんな方書きにしたらいいかな?こういった小さな経営のご相談までまるっとご対応しております!

起業後の会計税務も対応致します!

J.J.works行政書士事務所では、会社が安定するまでずっと割安価格の起業家応援 税理士丸投げパックや、小規模な会社の経理が年間116,600円(税込)で収まるオンライン顧問起業家応援オンラインサロン 御意見番等起業家が固定費を抑えるサービスを運営しております。

どうやって税理士を選べばいいか分からない。。。こういった事でお悩みの起業家様がいらっしゃいましたらお気軽にお問合せ下さい!

この記事の目次に戻る場合はこちら

このページの目次に戻る